|

|

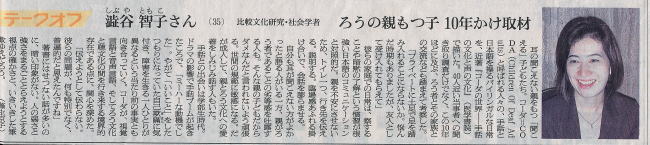

朝日新聞 2009年11月12日(木)夕刊 文化面 テークオフ欄

耳の聞こえない親をもつ「聞こえる」子どもたち。コーダ=CODA(Children Of Deaf

Adults)と呼ばれる人々の、手話と日本語を操るバイリンガルな日常を、近著『コーダの世界――手話の文化と声の文化』(医学書院)で描いた。40人近い当事者への聞き取り調査だけでなく、この10年ほどに及ぶ、ろう者とその家族との交流なども踏まえて考察した。

「プライベートに土足で足を踏み入れることにならないか。悩んだ時期もありましたが、友人として受け入れてもらえて」

彼らの家庭での日常は、察することや暗黙の了解という慣習が根強い日本語のコミュニケーションと対照的だ。親を不安にさせないため、トイレ一つ、行き先を伝える。説明する。臨場感あふれる掛け合いで、会話を膨らませる。

自分も耳が聞こえない方がよかったと語る人がいる一方、親がろう者であることの劣等感を吐露する人も。そんな親の子どもだからダメなんだと言われないよう頑張る。世間の規範に敏感になる。だが成人して、親とろう文化への愛着をしみじみ話す人もいた。

手話との出会いは学部生時代。ドラマの影響で手話ブームが起きたころで、「ミーハーな動機でした」。やがて「いいこと」をしたつもりになっていた自己欺瞞に気付き、障害を生きる一人ひとりが異なるという当たり前の事実とも向き合っていく。コーダが、視覚言語と音声言語、そしてろう文化と聴文化の間を行き来する境界的存在である点に、関心を深めた。

「伝えようとして伝わらない。彼らの問題が、何も特別でなく、普遍的だと思えたんですね」

著書にはせつない話が多いのに、暗い印象がない。人の弱さと強さをまるごととらえようとする視点の確かさと、いきいきした筆致ゆえだろう。 (藤生京子)

|

|